Конечно, все замечали волны, которые расходятся в стороны от носа и кормы идущего судна; хорошо видны и поперечные волны, перпендикулярные к направлению движения судна. И расходящиеся и поперечные волны появляются вследствие изменения давления воды вдоль корпуса судна во время его движения.

Величина волнового сопротивления, которое приходится преодолевать судну при движении, зависит от относительной скорости V/корень квадратный из L, где V — скорость судна в м/сек, L — длина по конструктивной ватерлинии в м.

В судостроении обычно вместо этой характеристики пользуются безразмерной величиной — числом Фруда, которое отличается от приведенного отношения введением под знак корня в знаменателе постоянной величины — ускорения силы тяжести g = 9,81 м/сек2:

Fri=V/корень квадратный из gL

Чем большую скорость будет развивать судно, тем выше и длиннее будут образуемые его корпусом волны, а следовательно больше будет и волновое сопротивление, и тем большую массу воды придется судну вовлекать в движение, расходуя на это все большую энергию двигателя.

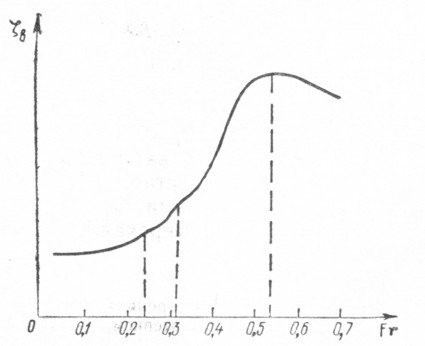

Увеличение волнового сопротивления при повышении скорости хода происходит значительно интенсивнее, чем сопротивления, вызываемого трением воды об обшивку судна (сопротивления трения). Важно отметить, что растет волновое сопротивление не плавно (рис. 9), а по кривой, имеющей местные перегибы, максимумы. Это является отражением интерференции поперечных волн, образующихся у носовой и за кормовой частями корпуса судна. Если вершина носовой волны будет совпадать с вершиной кормовой волны, то общая высота волны возрастет, и наоборот, когда гребень носовой волны придется на впадину кормовой волны, произойдет как бы выравнивание взволнованной поверхности воды. В первом случае волновое сопротивление возрастет, во втором уменьшится, отсюда и такой характер кривой.

Рис. 9. Зависимость коэффициента волнового сопротивления от числа Фруда Fr.

Рис. 10. Схема образования поперечных волн в зависимости от относительной скорости лодки (от числа Фруда). Справа показаны оптимальные обводы корпусов для данной скорости. i — длина волны (расстояние между соседними гребнями)1; L — длина лодки по КВЛ.

Число Фруда характеризует расположение системы волн, поднимаемых судном, относительно его корпуса. Например, при Frz = 0,31 на длине корпуса судна, независимо от его размеров, всегда будут располагаться два гребня (рис. 10), а впадина носовой волны совпадет со впадиной кормовой волны. Такое явление объясняется так называемым законом подобия, основываясь на котором можно сравнивать по обводам (и выбирать из них лучшие) суда любой длины, имеющие одинаковую относительную скорость, или число Фруда. Нетрудно представить, что абсолютная скорость сравниваемых судов, имеющих большую длину, будет выше (рис. 11). Следует заметить, что, при одинаковом числе Fri и близких обводах, на создание волн затрачивается примерно одна и та же удельная мощность (мощность двигателя в лошадиных силах, приходящаяся на 1 т водоизмещения судна).

Лучшие результаты (Fri= 0,31) дают плавные, заостренные в корме по ватерлиниям обводы с выходящими из воды и достаточно круто поднимающимися вверх линиями батоксов. Применяется вельботная 1 крейсерская 2, как у каноэ, и транцевая формы кормы, причем в последнем случае днище у транца имеет значительную килеватость, а сам транец обычно в воду не погружается.

Рис. 11. Зависимость числа Фруда от скорости и длины судна.

Для уменьшения сопротивления трения на судах этого типа важно максимально уменьшить площадь подводной (смоченной) поверхности корпуса.

Для рассматриваемого значения относительной скорости характерна сравнительно небольшая потребная удельная мощность — примерно 1-1,5 л. с. на 1 т водоизмещения судна; при этом скорость судна с увеличением нагрузки практически изменяется мало.

При повышении относительной скорости, X (длина поперечных волн — см. рис. 10) постепенно увеличивается и при Fr, = 0,40 становится равной длине корпуса судна, которое при этом будет идти на двух соседних гребнях поперечных волн. Соответственно будет возрастать и мощность, затрачиваемая на волновое сопротивление; теперь она будет составлять уже не половину, а около 70-80% от всей мощности двигателя. Лодка немного будет погружаться и получит легкий дифферент на корму, так как в корме гребень носовой волны в известной мере гасится подошвой кормовой волны.

Соответствующая описанной картине скорость для катеров длиной 4 м будет 9 км/час, длиной 20 м- 14 км/час. Еще небольшое увеличение скорости — всего на 3-4 км/час, и картина волнообразования резко изменится. Носовая волна станет длиннее лодки, лодка как бы начнет взбираться на гребень этой волны, высоко задрав нос. Вот тут-то конструктор и должен помочь судну одолеть эту <�гору>, т. е. сдвинуть в корму носовой гребень за счет большего заострения носовых обводов, а главное — не допустить при этом слишком большого погружения кормы в воду.

Таблица 1 Мощность двигателя и скорость водоизмещающего катера

Для катеров, рассчитанных на еще более высокие скорости (Fr, = 0,8-И,2) характерна широкая плоская корма с погруженным в воду транцем. Осадка транца равна примерно четверти наибольшей осадки корпуса; подводный объем, таким образом, смещается в корму еще больше, чем в предыдущем случае (соответственно перемещается и гребень носовой поперечной волны). Линии батоксов в корме более пологие, поэтому на днище возникает уже достаточной величины гидродинамическая подъемная сила, выравнивающая катер на ходу. Если посмотреть за корму такого катера, можно увидеть, что две струи воды, срывающиеся с бортов у транца, смыкаются далеко за кормой, как бы увеличивая длину корпуса.

Катер со слишком узким транцем или с большой килеватостью днища в корме буквально

проваливается кормой в воду; за его транцем образуются завихрения, поглощающие энергию двигателя. Дифферент на корму при вельботной или крейсерской корме может составлять 5-7°; подобные катера достигают относительной скорости 0,5-0,6 (Frz = 0,5ч-0,6) только за счет установки очень мощного двигателя.

При правильных обводах корпуса и Fr, = = 0,5 -4-0,7, на волнообразование тратится уже 85-90% мощности двигателя, которая обычно равна 15-20 л. с. на 1 т водоизмещения. Судно становится чувствительным к увеличению нагрузки и изменению положения центра тяжести.

При дальнейшем увеличении скорости (до Fr, = 0,8 -;-0,9) гребень носовой волны перемещается в кормовую часть судна. Если днище здесь достаточно плоское и с пологими, почти горизонтальными линиями батоксов, то благодаря действующей на него гидродинамической подъемной силе судно будет всплывать, рост волны приостановится, и судно пойдет в близком к глиссированию режиме. Но, помимо обводов днища, все более существенную роль будет играть нагрузка судна. Если полный вес превышает 35 кг на 1 л. с. мощности двигателя, перехода в глиссирование может и не наступить.

Выше речь шла об обводах, рекомендуемых для некоторых наиболее характерных диапазонов скоростей судна. Какой же мощности двигатель нужно взять для достижения той или иной заданной скорости при условии, что обводы корпуса будут выполнены оптимальными? Достаточно точный ответ можно получить из табл. 1, составленной по данным большого числа построенных катеров. Из этой таблицы особенно хорошо видно, как сильно влияет на потребную мощность длина корпуса. Например, для скорости 15 км/час катеру длиной по ватерлинии 6 м и водоизмещением 2,0 т требуется двигатель в 22 л. с. Катер того же водоизмещения и с тем же двигателем, но длиной 9,2 м, пойдет на 4 км/час быстрее (или при сохранении той же скорости 15 км/час может принять дополнительно 1,5 т полезного груза). Такое влияние длины корпуса должно быть для нас уже понятно: ведь с ее увеличением при данной скорости понижается число Фруда, уменьшаются потери на волнообразование. Не случайно поэтому катера с маломощными двигателями строят максимально длинными, чаще 6-10 м, и узкими.

Из других характерных соотношений размерений водоизмещающих катеров, наиболее существенно влияющих на их ходовые качества и остойчивость, следует отметить относительную длину LID1/3 = 5 ч-6; отношения LIB = = 3,2 ч-4,5 и BIT = 3,5 ч-5,5.

Читать далее про постройку и проекты катеров и яхт…

ЯХТЫ, КАТЕРА, БУКСИРЫ, БАРЖИ, ПАРОМЫ строителство и продажа

<< Предыдущая К оглавлению Следующая >> Старый принцип катеростроения — «длина бежит» остается справедливым и для современных катеров, рассчитываемых на относительные скорости в диапазоне Fr = 0,3—0,6, для которых всегда желательно принимать максимально допустимую длину корпуса при умеренной его ширине. Отношение длины корпуса по ватерлинии L к ширине В для катеров длиной 6—12 м принимается обычно в пределах 3,3—4. Для уменьшения волнового сопротивления водоизмещение катера D важно распределить на достаточно большую длину. Характерная величина отношения L/D1/3 = 4 — 5. На скоростях Fr = 0,4—0,8 важно обеспечить минимальный ходовой дифферент на корму для того, чтобы волнообразующая длина судна по ватерлинии была максимальной. Дифферент более 1,5—2° нежелателен, так как существенно увеличивается сопротивление судна. В вышеуказанном диапазоне скоростей дифферент определяется обводами кормовой части судна. При скорости выше Fr = 0,40 применима только транцевая корма с определенным углублением транца ниже ватерлинии и углом килеватости днища у его кормового среза (рис. 4). Чем выше скорость, тем полнее должна быть конструктивная ватерлиния в корме катера и больше ее ширина на транце.

Рис. 1. Рекомендуемый угол килеватости днища на транце (а) и относительное углубление транца (б). β — угол килеватостя днища; Т — осадка корпуса максимальная; t — углубление транца ниже ватерлинии. Для катеров переходного к глиссированию режима (Fr = 0,5—1,2) целесообразно увеличивать ширину до соотношения L/B=2,8—3,2 и снижать по возможности общую массу катера. Кроме того, у этих катеров должно быть плоское днище в кормовой части корпуса. Относительная скорость Fr = 0,5—0,6 требует больших энергетических затрат, что нужно учитывать при разработке проекта катера (например, удлинять корпус). На тихоходных катерах (до Fr = 0,3) можно допустить сравнительно полную ватерлинию в носу с углом между диаметральной плоскостью и ватерлинией α=18—20°. Для более быстроходных судов предпочтительны острые носовые ветви ватерлиний — α < 15°. Если корпус катера очень широкий (отношение B/T > 5) и имеет малую осадку Т, вода обтекает его скорее по батоксам, чем по ватерлиниям. В этом случае заострять корпус в носу и корме не имеет смысла, так как с точки зрения сопротивления воды оптимальными являются обводы санного типа — почти прямоугольные в плане, с плавными линиями батоксов. Величина углубления транца должна соответствовать режиму движения. Для уменьшения высоты носовой волны и улучшения поворотливости подобных судов можно рекомендовать скругление скулы в носовой части по достаточно большому радиусу. << Предыдущая К оглавлению Следующая >>

Волновое сопротивление. Погоня за скоростью на море

18.01.10 Текст: Частный Корреспондент, Александр Храмчихин

ХХ век стал прорывным во множестве областей технического прогресса, в частности в увеличении скорости движения транспортных средств. Для наземных средств передвижения скорости эти выросли в разы, для воздушных — на порядки. А вот на море человечество упёрлось в тупик.

defenseimagery.mil

Основной качественный скачок произошёл ещё в ХIХ веке, когда вместо парусных судов появились паровые. Но очень скоро выяснилось, что основным ограничителем скорости для морских судов является не слабость энергетической установки, а сопротивление воды. В итоге рекорд скорости, установленный русским эсминцем «Новик» 21 августа 1913 года (37,3 узла), стал фактически пределом мечтаний для крупных водоизмещающих кораблей (напомним, что узел — это одна морская миля, то есть 1852 м/ч).

Этот рекорд побили, конечно. Перед Второй мировой очень быстро носились по Средиземному морю итальянские и французские лидеры и эсминцы, добираясь иногда аж до 45 узлов. Непонятно, впрочем, зачем им была нужна эта скорость, поскольку именно итальянский и французский флоты во Второй мировой воевали хуже всех. Побил рекорд «Новика», завоевав в начале 1950-х «Голубую ленту Атлантики», американский лайнер «Юнайтед Стейтс» (38,5 узла). Но даже эти скорости достигались считанным количеством кораблей и на очень коротких дистанциях. В целом же для боевых кораблей максимальная скорость и сегодня редко превышает 32 узла, а крейсерская скорость (на которой достигается максимальная дальность плавания) всегда была ниже 30 узлов. Для транспортных судов и 25 узлов было уникальным достижением, большинство из них до сих пор таскаются по морям со скоростями, не превышающими 20 узлов, то есть менее 40 км/ч.

Появление дизельных, газотурбинных, даже ядерных двигателей в лучшем случае давало прибавку в скорости на несколько узлов (другое дело, что дизели и ядерные энергетические установки позволили резко повысить дальность плавания). Волновое сопротивление вставало стеной. Важнейшим средством борьбы с ним стало увеличение отношения длины корпуса корабля к его ширине. Слишком узкий корабль, однако, обладал плохой остойчивостью, в шторм он мог легко перевернуться. Кроме того, в узкий корпус трудно было запихнуть разнообразные системы и механизмы. Поэтому только некоторые эсминцы за счёт узости корпусов установили свои рекорды скорости, тенденцией это не стало даже для боевых кораблей, а для грузовых судов сужение корпусов было неприемлемо в принципе.

Авиация практически полностью заменила морские суда в плане пассажирского сообщения, но вот что касается грузовых перевозок, то почти все они до сих пор приходятся на водный и железнодорожный транспорт. Грузоподъёмность для самолётов остаётся почти таким же критическим вопросом, как скорость для судов. Поэтому инженеры продолжают биться над решением обеих проблем.

Для коммерческого судоходства проблема низких скоростей в значительной степени нивелируется большим количеством судов на линиях. Если танкеры (контейнеровозы, банановозы, лесовозы и т. д.) выходят из пункта А ежедневно, то и приходить в пункт Б они будут ежедневно независимо от скорости каждого отдельного судна. Главное, чтобы хватало судов для поддержания такого графика.

Для ВМС скорость, разумеется, гораздо важнее. И для боевых кораблей (тут объяснения, пожалуй, излишни), и для транспортных и десантных судов, перевозящих войска. Причём последнее сейчас, когда войны приобрели глобальный размах, стало важнее первого (тем более что для боевых кораблей некоторой компенсацией собственной низкой скорости стало наличие ракетного оружия: ракета догонит кого угодно).

Поскольку нерешаемость проблемы волнового сопротивления стала понятна давно, то, наряду с погоней за единицами узлов за счёт улучшения обводов корпуса и формы винтов, усиления энергетических установок на обычных кораблях, начался поиск чего-нибудь необычного.

Ещё в конце XIX века был открыт эффект действия подъёмной силы на пластину, буксируемую под водой под небольшим углом наклона к горизонту. Этот эффект аналогичен аэродинамическому, действующему на крыло самолёта и позволяющему ему летать. Поскольку вода примерно в 800 раз плотнее воздуха, площадь подводного крыла могла быть во столько же раз меньше площади крыла самолёта. Если поставить на крылья судно, то при достаточно большой скорости подъёмная сила поднимет его над водой, под ней останутся только крылья. Это позволит в разы снизить сопротивление воды и, соответственно, повысить скорость движения.

Первые опыты с судами на подводных крыльях проводились во Франции и Италии, но наибольшего развития они достигли в СССР. Главным конструктором таких судов стал Ростислав Алексеев, который возглавил соответствующее ЦКБ (оно находилось в Горьком). Был создан целый ряд пассажирских судов и боевых катеров на подводных крыльях. Однако быстро выяснилось, что водоизмещение судов на подводных крыльях очень ограниченно. Чем оно выше, тем больших размеров и массы должно достигать подводное крыло и тем мощнее должна быть энергоустановка. Из-за чего даже фрегат на подводных крыльях создать практически невозможно.

В итоге дело не пошло дальше «пригородного транспорта» — «Ракет», «Комет» и «Метеоров» — и некоторого количества боевых катеров на подводных крыльях. Для ВМФ СССР и погранвойск было построено 2 противолодочных корабля на подводных крыльях пр. 1145 и 1 пр. 1141, 1 малый ракетный корабль (МРК) пр. 1240, 16 сторожевых катеров пр. 133, 18 ракетных катеров пр. 206МР. Большинство из них сейчас уже списано. Один ракетный корабль на подводных крыльях пр. 206МР оказался тем самым грузинским катером «Тбилиси», который в августе 2008 года, в соответствии с легендами и мифами агитпропа, был потоплен российским МРК «Мираж» в морском бою, а на самом деле брошен своим экипажем в Поти и взорван нашими десантниками.

За рубежом катера на подводных крыльях также развития практически не получили. В США было построено 6 ракетных кораблей на подводных крыльях типа «Пегас», в Италии — 7 РК типа «Спарвьеро», в Израиле — 3 РК типа М161, в Японии — 3 РК типа PG01. Сейчас все они, кроме японских, списаны. Китай наштамповал более 200 торпедных катеров на подводных крыльях типа «Хучуань», они экспортировались также в Румынию, Албанию, Танзанию, Пакистан, который затем передал их в Бангладеш. Сейчас в строю осталось лишь 4 бангладешских и 2 танзанийских «Хучуаня». В целом для ВМС всего мира КПК оказались тупиковой ветвью развития.

Несколько более перспективными стали корабли на воздушной подушке (КВП). Эта самая подушка создаётся путём нагнетания вентиляторами сжатого воздуха под днище корабля, благодаря чему корабль поднимается над водой и волновое сопротивление исчезает полностью. Что позволяет не только развивать огромную скорость (50—60 узлов), но и выходить на сушу.

Наибольшее развитие корабли на воздушной подушке получили опять же в СССР (начиная с 1920-х годов). Запад начал развивать это направление лишь в конце 1950-х. Вскоре выяснилось, что для таких кораблей существует почти та же коренная проблема, что и для кораблей на подводных крыльях, — их полезная масса не может быть большой. Для поддержания на весу тяжёлого корабля нужно ставить очень мощные вентиляторы. А для движения корабля нужны огромные и мощные воздушные винты, занимающие очень много места и чрезвычайно уязвимые в бою.

В итоге область применения таких кораблей оказалась весьма ограниченной. В СССР построили довольно много десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП) различных типов. Очень уж привлекательной казалась возможность (благодаря способности таких судов выходить на берег) высаживать десант «не замочив ног». Правда, их десантовместимость была довольно ограниченной, а уязвимость от огня даже стрелкового оружия — чрезвычайно высокой (особенно уязвимыми были именно воздушные винты). Самыми крупными стали ДКВП пр. 12322 «Зубр» (водоизмещение более 500 т, длина 56 м, скорость до 60 узлов, способны брать на борт 3 танка или 140 морпехов). У России сейчас осталось всего 2 таких корабля, зато 3 мы продали в Грецию. Есть у нас сейчас около 10 старых ДКВП пр. 12321, 1206 и 1205 меньшего размера.

Кроме России, десантный катер на воздушной подушке LCAC (150 т, 50 узлов, несёт 1 танк) создали в США. Таких катеров построено около ста, они базируются на американских универсальных десантных кораблях и десантных кораблях-доках. Десантные катера пр. 724 в количестве примерно 30 штук строились в КНР. Это, наверное, самые маленькие корабли на воздушной подушке в мире: 6,5 т, длина 12 м, берут на борт 10 десантников.

Маленькие (от 15 до 100 т) сторожевые катера на воздушной подушке в 1970-е годы строили англичане, в том числе для продажи в Иран (ещё при шахе) и Саудовскую Аравию. Один иранский КВП британской постройки типа ВН.7 погиб во время войны с Ираком.

В конце концов как отечественные, так и зарубежные конструкторы пришли к мысли заменить резиновую «юбку», поддерживающую воздушную подушку, на жёсткие пластины, называемые скегами. Они значительно лучше «юбки» удерживают воздух внутри подушки, что позволяет увеличить массу корабля. Кроме того, поскольку скеги входят в воду, на них можно устанавливать гребные винты или водомёты, убрав с палубы корабля громоздкие и уязвимые воздушные винты. При этом сопротивление скегов, конечно, больше, чем у «юбки», но гораздо ниже, чем у подводных крыльев. Единственный их недостаток — корабль лишается возможности выйти на сушу. Поэтому скеговые КВП целесообразно строить в варианте ударных кораблей или тральщиков. В последнем случае выгода в том, что чем меньшая часть корабля находится в воде и чем выше его скорость, тем меньше шанс подорваться на мине.

Пока монополия на такие корабли у России и Норвегии. У нас на Черноморском флоте имеется 2 скеговых МРК пр. 1239 («Бора» и «Самум»), крупнейшие корабли на воздушной подушке в мире (водоизмещение более 1 тыс. т). Они обладают огромной ударной мощью (8 сверхзвуковых ПКР «Москит») и скоростью 53 узла. Недостаток этих кораблей — слабая ПВО и, главное, крайняя сложность в эксплуатации.

В состав ВМС Норвегии входит по 6 скеговых ракетных катеров типа «Скъёльд» и тральщиков типа «Оксёй». Они значительно меньше наших МРК (250—400 т). При этом ракетные катера несут 8 сверхзвуковых ПКР NSM. Можно отметить, что (кроме России и Норвегии) сверхзвуковые ПКР есть ещё только у Китая.

Хотя корабли на воздушной подушке и перспективнее кораблей на подводных крыльях, но и они никоим образом проблему скорости не решают из-за множества описанных выше ограничений, а также дороговизны и сложности в эксплуатации.

Рецензия Виктора Дубровского, доктора технических наук

В статье «Волновое сопротивление. Погоня за скоростью в море» автор затронул две интересные проблемы развития морской техники. Именно две, потому что снижение волнового сопротивления — только часть более обширной проблемы повышения максимальных скоростей, причем с развитием техники значение этой части относительно уменьшается. Однако обе эти проблемы значительно более «объемны», чем представляется автору.

Сперва — немного о физических основах, без всякой математики.

К сожалению, как и многие малоосведомленные в гидромеханике люди, автор рассматривает только абсолютные скорости кораблей и катеров. Конечно, в тактическом отношении, скажем, при боестолкновении корабля и катера, только абсолютные их скорости и имеют значение. Однако для сравнительного анализа и выявления тенденций развития этого совершенно недостаточно.

Дело в том, что удельное (скажем, на тонну водоизмещения) сопротивление воды, кроме вязкостного, зависит не от абсолютной, а от относительной скорости, так называемого «числа Фруда». В качестве такой характеристики применяется либо соотношение скорости и длины, «число Фруда по длине», либо соотношение скорости и кубического корня из водоизмещения (одного) корпуса, «число Фруда по водоизмещению». И рассмотрение всего мыслимого диапазона относительных скоростей движения по поверхности воды показывает, что существуют, как минимум, три скоростных режима, в частности, отличающихся ролью волнового сопротивления. При числах Фруда по водоизмещению примерно до 1, «режим плавания» или «водоизмещающий», волновое сопротивление играет существенную роль, особенно оно велико при числах Фруда по длине около 0.5, а также на локальных «горбах» сопротивления при меньших относительных скоростях; числа Фруда по водоизмещению от 1 до 3 соответствуют «переходному режиму», где доля волнового сопротивления снижается, постепенно развивается значительная вертикальная сила, и за счет этой силы корпус выходит из воды с ростом скорости. При еще больших относительных скоростях в «режиме глиссирования» вертикальная гидродинамическая сила становится сравнимой с весовым водоизмещением, т.е. «выталкивает» корпус из воды, при этом волновое сопротивление исчезающе мало.

Поэтому очевидно, что для достаточно большого корабля, обычно движущегося в режиме плавания или переходном, имеется проблема снижения волнового сопротивления, а для малотоннажного катера, при той же абсолютной скорости движущегося в режиме глиссирования, этой проблемы вообще нет.

Надо отметить, что методы прогнозирования и снижения волнового сопротивления — целая отрасль гидродинамики, популярное изложение которой может быть темой отдельной статьи. Кроме того, в ретроспективе автора совершенно отсутствуют глиссирующие катера, которые задолго до появления крыльев и воздушной подушки развивали скорости 50 узлов и более.

Правда, именно на примере глиссеров особенно очевидна другая сторона проблемы обеспечения высоких скоростей на море: морское волнение сильно уменьшает достижимые скорости. И чем больше скорость и меньше водоизмещение корабля или катера, тем сильнее его скорость ограничена воздействием волн. Причем снижение скорости определяется дополнительным сопротивлением от волн только на небольшом волнении, а при более интенсивном приходится намеренно снижать скорость, чтобы обеспечить заданные уровни мореходных качеств и прочности. Очевидно, что действительно быстроходным кораблем является не тот, который в самых благоприятных условиях развивает наибольшую скорость, а тот, который может поддерживать достаточно высокую скорость на волнении в заданной акватории. Потому проблема повышения скоростей на море неразрывно связана с обеспечением соответствующей мореходности.

Также нужно отметить, что представление автора о том, что стимулом для роста скоростей являются интересы ВМФ, значительно устарело. В поледние десятилетия в мире на коротких линиях интенсивно применяются скоростные пассажирские и автомобильно-пассажирские паромы. Здесь коммерческая конкуренция привела к появлению десятков, если не сотен судов со скоростями 40 узлов и более. Причем надо отметить, что, если для боевых кораблей и катеров режимы полного хода составляют не более 5% времени плавания, то для скоростных паромов полный ход — это постоянный и повседневный режим. Естественно, это подразумевает другой уровень требований и к совершенству обводов, и к главным двигателям и движителям, и к мореходности и умерению качки.

Очень долго бытовало представление, что «от ракеты не уйдешь, а потому высокая скорость кораблям и не нужна» — как выясняется теперь, неправильное. У любой ракеты есть определенный радиус действия, и высокая скорость помогает как нанесению поражающего удара, так и уходу из-под удара противника. Кроме того, оказалось, что при высокой скорости корабля многие неконтактные мины не успевают его поразить. Так что интерес к скоростным кораблям в ВМФ возрождается. И примечательно то, что первые скоростные корабли нового поколения в значительной мере являются реализацией научных, экспериментальных, и практических достижений коммерческого судостроения.

Также вне внимания автора в статье оказались такие сверхскоростные корабли, как экранопланы. Конечно, они не были приняты в состав флота, но их существование, достоинства и недостатки заслуживают упоминания и обсуждения при рассмотрении проблемы повышения скорости на воде.

Хочу особо отметить, что основные проблемы повышения скорости на море решаются применением многокорпусных судов, кораблей и катеров — при одновременном повышении безопасности и живучести. С кратким обзором этих возможностей можно ознакомиться на том же сайте, гда помещена статья автора.

Водоизмещающий катер «Аскольд-26»

Характеристики:

| Длина корпуса наибольшая | 8.0 м. |

| Ширина корпуса наибольшая | 2.5 м. |

| Осадка в полном грузу | 0.6 м. |

| Водоизмещение порожнем | 1.5 т. |

| Мощность двигателя | 10 л.с. |

| Скорость под двигателем | 7 узлов |

| Площадь парусности | — |

| Кол-во спальных мест | — |

| Пассажировместимость | 12 чел. |

| Запас топлива | 200 л. |

| Запас пресной воды | — |

| Цена: | 1 740 000 руб. |

добавить к сравнению / печать Видео:Описание:

Водоизмещающий катер проекта «Аскольд-26» предназначен для использования в качестве прогулочного, разъездного, рабочего (грузо-пассажирского) и промыслового на внутренних водоемах и в прибрежной зоне морей.

Корпус катера имеет круглоскулые обводы с транцевой кормой. Система набора поперечная. Киль, форштевень, контртимберс, шпангоуты, бимсы выполнены ламинированными. Наружная обшива клееная реечная. Носовая часть корпуса запалубливается, в кормовой части оборудуется ниша для подвесного мотора. Для увеличения мореходности по внутренней кромке борта устанавливается деревянный комингс. Надводный борт защищается привальным брусом.

Обстройка в варианте рабочего (грузо-пассажирского) катера включает в себя продольные и поперечные банки и съемные пайолы. В носовой части корпуса устанавливается открытая остекленная рулевая рубка (без кормовой стенки). На крыше рубки устанавливаются поручни и небольшая мачта для ходовых огней.

Катер рассчитан на установку подвесных моторов мощностью от 9,9 л.с. до 15 л.с. Данная мощность позволяет катеру в водоизмещающем режиме развивать скорость до 13-14 км/ч. Мы рекомендуем устанавливать мотор Mercury Command Thrust 9,9 л.с., т.к. он имеет пониженное передаточное отношение (2,42:1) и увеличенный гребной винт. Также на катере может быть установлен стационарный двигатель мощностью 20 л.с.

В рулевой рубке устанавливается ручка дистанционного управления двигателем и механический рулевой привод со штурвалом.

Стандартная комплектация: — Электрическая осушительная помпа с поплавковым выключателем. — Встроенная в корпус топливная цистерна объемом 200 л. с подкачивающей помпой. — Аккумулятор емкостью 60 Ач в пластиковом боксе. — Светильник в рубке. — Навигационные огни согласно МППСС 72. — Панель управления осушительной помпой. — Панель выключателей с предохранителями. — Розетка 12В. — Швартовно-якорное устройство (носовой битенг, швартовные утки и киповые планки).

Водоизмещающий катер проекта «Аскольд-26» может выпускаться в различных модификациях: — В виде открытого баркаса с рулевой консолью в корме. — В виде малого рыболовного бота. — В виде каютного водоизмещающего катера. — В виде мотосейлера.

В вариантах мотосейлера и каютного катера на судне устанавливается удлиненная рубка, в кормовой части оборудуется самоотливной кокпит.

Планировка жилых помещений предусматривает: — Гальюн с прокачным яхтенным унитазом и мойкой. — Камбуз с мойкой и газовой плитой. — Две койки в носовой части. — Салон со столом и двумя диванами. Пост управления размещается в кокпите.

Дополнительно возможна установка парусного вооружения, тента над кокпитом, ветрозащитного стекла и прочего оборудования по желанию заказчика.

Чтобы купить открытый водоизмещающий катер проекта «Аскольд-26» необходимо связаться с нами по телефону или по e-mail.

→ К списку проектов

Скорость судна

* Сдаточная скорость достигается на мерной линии при сдаточных испытаниях судна после постройки.

* Спецификационная скорость гарантируется договорной спецификацией для водоизмещающего судна в полном грузу при определённых метеоусловиях.

* Эксплуатационная скорость достигается в эксплуатационном режиме энергетической установки при средних навигационных условиях.

* Путевая скорость вычисляется для отдельного перехода делением расстояния между пунктами отправления и назначения на время пути.

* Техническая скорость — скорость, которую судно способно поддерживать длительное время при установленном режиме работы машин, определённых гидрометеоусловиях и чистом (не обросшем ракушками и т. п.) корпусе.

* Минимальная скорость — скорость, меньше которой судовая энергетическая установка может заглохнуть из-за плохой подачи топлива и других технических причин.

* Критическая скорость — скорость, при которой возникает вибрация судовой энергетической установки и судна в целом.

Экономичная скорость — скорость, обеспечивающая минимальную стоимость тонно-километра при перевозке груза, но в то же время оптимальная с учётом предотвращения повреждений в машинном отделении. То есть, если стоимость тонно-километров минимальная, но при такой скорости часты поломки двигателя, тогда надо искать оптимальную экономическую скорость учитывая экономику и технические возможности.С учётом маневрирования и безопасности:

* Sea speed (Морская скорость) — скорость, принимаемая судном после перехода на соответствующее топливо, когда судну не требуется маневрировать скоростью и обстановка позволяет. Тогда резко сбросить скорость не рекомендуется — это приведёт к проблеме с двигателем.

* Маневренная скорость — максимальная маневренная скорость, на которую переходит судно перед маневрированием, что позволяет в любой момент уменьшись или изменить скорость судна.

* Минимальная скорость — предельная скорость, при которой судно способно управляться при помощи руля.

* Безопасная скорость — скорость, которой необходимо придерживаться с учёном воздействия внешних факторов на судно, чтобы:

* предотвратить слеминг

* избежать столкновения при большом трафике судов, при плохой видимости — согласно МППСС-72

* предотвратить посадку на мель в зависимости от близости навигационных препятствий и берега — согласно МППСС-72

предотвратить потерю остойчивости и опрокидывание судна от воздействия волнения при качке и ветраДля глиссирующих судов и судов на подводных крыльях дополнительно:

* Скорость начала глиссирования — минимальная скорость, при которой судно с нормальным водоизмещение в средних навигационных условиях переходит в режим глиссирования.

* Скорость отрыва корпуса — минимальная скорость, при которой корпус судна на подводных крыльях с нормальным водоизмещением в средних навигационных условиях полностью отрывается от воды и весь вес судна поддерживается подъёмной силой подводных крыльев.